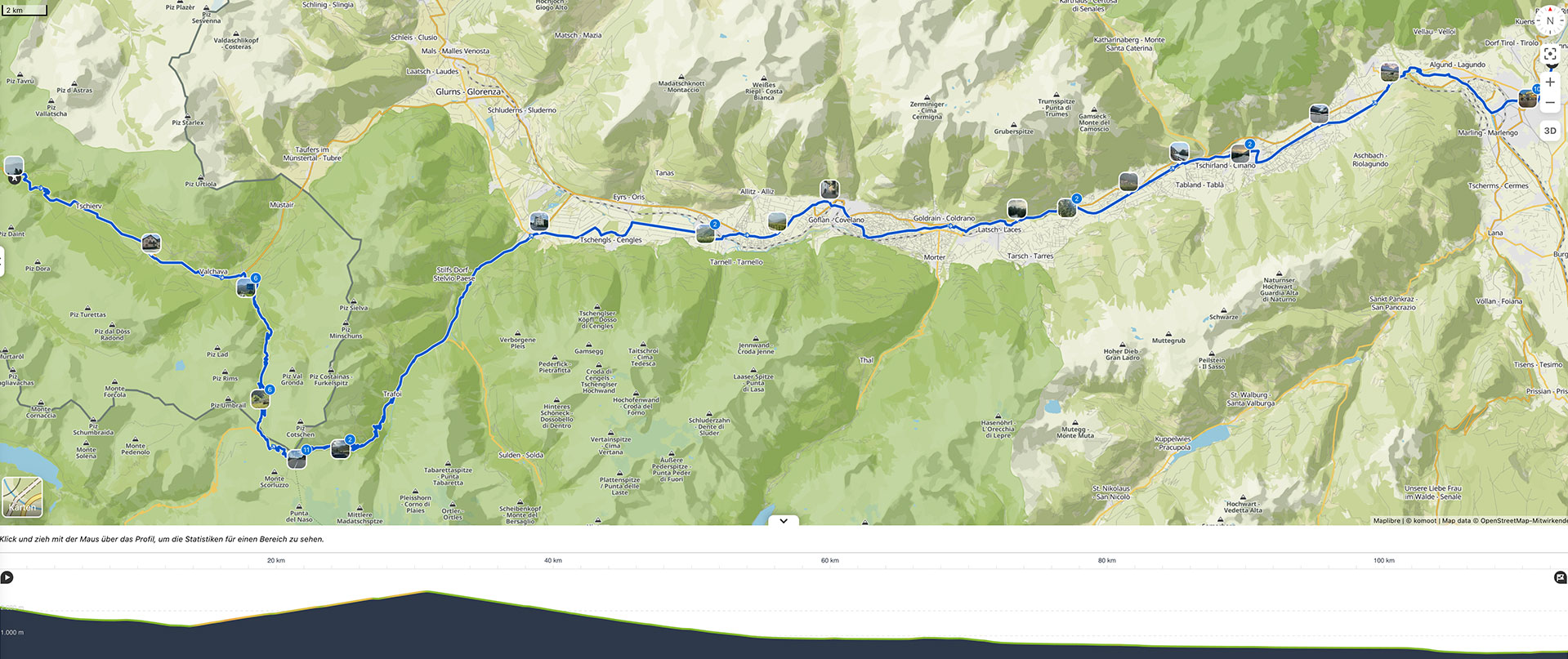

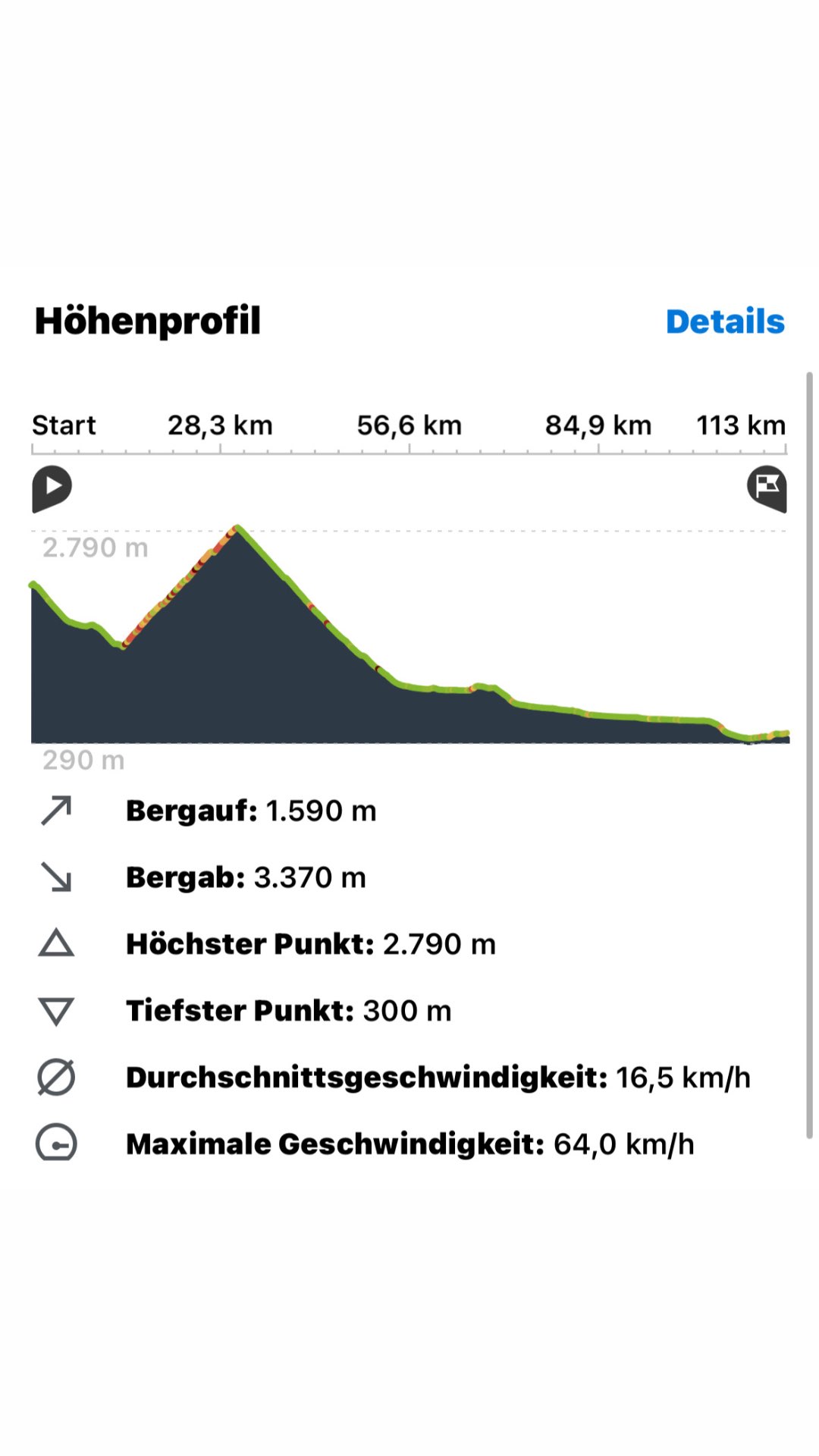

➡︎ 113 km, ⬆︎ 1.590 m, ⬇︎ 3.370 m

Isomatte in die Hängematte geschoben, lange Hose und wärmende Jacke übergestreift – nachts wurde es hier oben dann doch ziemlich kalt, vor allem am Rücken. Also etwas präparieren, damit die Tour nicht durch eine Unterkühlung endet. Und trotzdem: herrlich. Eingemummelt, leicht schwingend, beseelt von den Eindrücken der letzten Tage. Einfach nur müde sein dürfen – Tiefschlaf in der Hängematte.

Aufwachen im Wald auf über 2.150 Metern – wie nach einer Vollnarkose. Freude und leichte Aufregung auf einen neuen, besonderen Tag. Dominik war schon längst wach, hatte alles gepackt und wartete wohl auf mein Erwachen. Während ich benebelt prüfte, ob meine Schuhe und Klamotten noch an den Bäumen hingen und versuchte, mein Gleichgewicht wieder mit meinem Gehirn zu koppeln, kam er mit einem Topf und Löffel auf mich zu. „Hast du ein Gefäß?“ – er hatte extra Müsli mit Banane, Honig und KO-Tropfen für mich gemacht. (Keine Sorge, die KO-Tropfen sind nur mein Scherz).

Morgens bin ich leicht überfordert, also drückte ich ihm reflexartig meinen Kochtopf in die Hand. Im selben Moment dachte ich: „Mist, da wollte ich doch eigentlich meinen Kaffee drin brutzeln.“ Egal – die Geste war einfach superlieb. Und das Müsli war wirklich lecker. Ich hoffe nur, dass ich nicht unfreundlich wirkte – Dominik war nämlich ein sehr sympathischer Mensch. Ich bin morgens halt gern etwas still für mich, das hat nichts mit dem Gegenüber zu tun.

Wir quatschten noch kurz, und als er seine Henriette an mir vorbeischob, fragte ich interessiert nach seiner Packlogik. Vielleicht kann ich mir ja was abschauen – mein selbstfabriziertes Chaos ist legendär. Zwar besser auf Tour, weil man weniger Kram hat, aber trotzdem eine ständige Herausforderung.

Jeden Morgen nehme ich mir vor: heute packst du in Ruhe, sortiert, merkst dir, was wo ist. Und während ich das denke, grinsen schon die ersten Stimmen im Kopf: „Pohl, du weißt doch jetzt schon nicht mehr, in welcher Tasche was liegt.“ Ich versuche dann, diese Gedanken mit einem Lächeln vorbeiziehen zu lassen. Taschen zu – tief durchatmen – geschafft.

Bis… ja, bis mir einfällt: „Wo ist eigentlich der Löffel? Und in welcher Tasche steckt das Werkzeug?“

Also alles wieder raus, rein ins große Taschen-Umrühren – wie eine Gulaschkanone, in der ich prüfe, ob alles noch da ist. Dabei bloß keine Zeit lassen, sonst gewinnen die selbstkritischen Gedanken. Alles, was draußen ist, im Eiltempo wieder reinstopfen, egal wie, Nachdrücken, Taschen zu. Fertig. War was? Ach, besser nicht drüber nachdenken.

Henriette und ich schlagen uns aus dem Wald.

Da es in der Schweiz für mich kein mobiles Internet gibt (außer zu Mondpreisen), versuche ich erst den Hotspot vom Hotel/Restaurant am Ofenpass zu nutzen. Passwort habe ich leider nicht bekommen – also zwei Kaffee bestellt, mit Wifi-Zugang und herrlicher Sicht auf den Ortles (3.905 m).

Kurz Familie und ausgewählten Personen versichert, dass ich noch lebe – nicht dass durch meine sonst inflationären Storypostings und die Schweizer-Zwangs-Post-Pause Fragen entstehen, was denn bei mir los sei. Die Storys in der Pipeline hochgeladen und die Tagestour für heute aufgeregt geprüft und runtergeladen.

Es geht hinab ins Val Müstair bis Sta. Maria. Und nun kribbelt’s: Auf dem Schild steht Umbrail und Stelvio (Italien). Ich freue mich und sage mir: konzentrier dich aufs Treten, aufs Vorderrad von Henriette, auf deine Atmung. Lass dich vom möglichen Verkehr nicht aus dem Flow bringen. Freu dich auf das, was wir sehen dürfen – und freu dich auf dich selbst.

Raus aus dem Ort und Tal, es geht hoch, und weiter hoch, und noch höher. Steil und schön. Nach jeder Kehre sehe ich die mäandrierende Straße, die ich gerade noch entlanggefahren bin. Die Orte werden kleiner, und ich bin fasziniert, wie schnell man mit den Kehren Höhenmeter frisst. Der satte grüne, schattenspendende Wald wird weniger, bis es keinen Baumbewuchs mehr gibt. Zum Glück ist es hier oben nicht mehr heiß. Beim Blick nach oben und der neugierigen Interpretation, was ich dort mit meinen Nicht-Adler-Augen so schemenhaft erkennen kann, frage ich mich: Fahren da oben wirklich noch Autos? Ist ja doch ziemlich weit und steil.

Und wenn man dann endlich an der Stelle steht, die man vorher von unten gesehen hat, weiß man: Ja – es waren Autos, und ja – es ist tatsächlich noch die Passstraße.

Umbrailpass (2.503 m) – der höchste befahrbare Pass der Schweiz. Yes! Hier wehen die Schweizer, die italienische und die österreichische Flagge. Italien fängt gleich hier an, und bis 1919 gehörte dieser Teil noch zu Tirol/Österreich. Ein richtiges Dreiländereck ist es nicht (Österreich liegt rund 20 km entfernt). Aber egal – ich bin emotional aufgewühlt beim Anblick der wehenden Fahnen. Vor allem, weil mein Touren-Highlight (im wahrsten Sinn des Wortes) zum greifen nah ist.

Es geht weiter – und Henriette überrollt die Grenze: Ciao, mia adorabile Italia! Willkommen in Italien. Hier komme ich auf die Staats-Passstraße zum Passo Stelvio, und der Verkehr nimmt schlagartig zu: Motorräder, Oldtimer, Sportwagen und natürlich Rennradlerinnen und Rennradler. Nur noch 3,5 Kilometer, 250 Höhenmeter und neun Kehren. Das kurze Stück vom Umbrail zum Passo Stelvio führt durch die Lombardei.

In der letzten Kehre vor dem Pass steht ein Typ mit auffällig beklebtem Bulli, Stativ und Kamera auf die Straße gerichtet. Er macht hier oben sein Geschäft: Er fotografiert Radfahrer, Motorradfahrer und die Menschen in Oldtimern, Cabrios und Sportwagen beim letzten Anstieg. Später kann man die Fotos über seine Website suchen und kaufen. Auch Henriette und mich hat er erwischt. Da ich von Christian wusste, dass es diesen Fotografen gibt, hieß es für mich: breit in die Kamera grinsen und Daumen hoch.

Stilfser Joch / Passo Stelvio – 2.757 Meter hoch, damit der höchste befahrbare Pass Italiens und der zweithöchste der Alpen. Einer der längsten Anstiege Europas und mit seinen 48 Kehren absolut legendär.

Direkt am Scheitelpunkt des Passes ist es etwas schräg. Hier oben geht’s zu wie auf einem Basar: Menschen drängen sich zwischen Straße und Souvenirständen vorbei… Cabrios, Motorräder, Motorräder, Motorräder und – natürlich – Fahrräder. Aber es gibt nur eine Henriette.

Mich erinnert das Treiben an die Marktbuden-Touristenstraßen an der polnischen Ostsee oder die Märkte hinter der Grenze zu Polen und Tschechien. Henriette und mir ist das eindeutig zu viel, und uns zieht es weiter rechts hoch Richtung Tibet-Hütte und Panoramaaussichtspunkt. Zu meiner Verwunderung wurde es dort wirklich entspannter – als ob die Menschen ihr motorisiertes Gefährt nicht aus dem Blick lassen wollen und sich nur am Peak des Passes aufhalten.

Etwas Ruhe für mich, Ankommen. Beim Blick auf die schneebedeckten, schroffen Gipfel der Ortlergruppe – fast 4000 Meter hoch: Monte Scorluzzo, Piz Umbrail, Königspitze, Madatschspitze – und den einzigartigen Blick auf die sich nach oben wie nach unten mäandernde Passstraße, müssen meine Emotionen raus: Freudentränen, Faszination über Natur und die Leistung der Menschen, so etwas zu bauen. Stolz auf mich selbst und Dankbarkeit, das erleben zu dürfen. Mein Augenblick, mein Moment. Zwei Dackel, die ihr Frauchen und Herrchen bestimmend an den Leinen hinter sich herziehen und neugierig nach vorn sprinten, wärmen meine Seele – wie ein kleines Zeichen der Verbundenheit: Joschie.

Ich bleibe noch etwas oben und versuche, das, was ich sehe, mit der Kamera einzufangen. Klappt nicht – also fange ich es für mich ein. Zeit für meinen ersten Espresso auf italienischer Seite, auf der Terrasse der Tibet-Hütte. Als ich Henriette ans Geländer lehne, geht ein übertriebenes Gepiepse los. Blicke von Terrasse und Weg richten sich auf mich. Wenn ich wüsste, man sähe in meiner Kleidung den wohldurchtrainierten Körper und ich würde die Menschen in einen Rausch instinktiver Ekstase treiben – dann würde ich damit spielen. In Zeitlupe mit der Zunge über die Oberlippe fahren und das Piepen allwissend weglächeln.

Nun kenne ich aber die Realität. Meine Unsicherheit wird durch die Blicke verstärkt, und am liebsten hätte ich ein Zaubertuch, das mich unsichtbar macht. Was da jämmerlich piepst, ist kein Signal für meinen vermeintlichen Sex-Appeal, sondern ein ziemlich arrogantes Rennrad. Wahrscheinlich denkt es: Schau mich bloß nicht an – meine Schwestern liegen als Yachten im Hafen von Monaco.

Da habe ich Henriette wohl zu rustikal ans Geländer gestellt. Die leichten Vibrationen haben die positive Chakra-Balance des anderen Rads aus dem Gleichgewicht gebracht. Bis dato war mir nicht bekannt, dass es Alarmanlagen für Rennräder gibt. Ich dachte, wenn man sein Rad sichern will, nimmt man ein Fahrradschloss.

Der Besitzer – genau wie sein Rad durchgestylt – springt aus der Terrassen-Menge auf, als ob alle Scheinwerfer auf ihn gerichtet wären. Mit einer gekonnten Handbewegung beendet er das Fiepen, gefolgt von einem leicht herablassenden Blick für mich und Henriette. Dabei war ich größer. Vielleicht dachte er, ich sei ein Vagabund mit meinem Sammelsurium und dem nicht durchgestylten Equipment an Henriette und mir. Dazu noch die Hose und die Socken, die hinten zum Trocknen an Henriettes Arsch festgeknotet waren – und die sahen nun wirklich alles andere als tiefengereinigt aus.

Nach dem Espresso freue ich mich auf die nun folgende, sehr lange Abfahrt. Wenn ihr denkt: Das ist doch entspannt, kein Kraftaufwand und bestimmt mega Spaß… – dann habt ihr recht. Es ist einfach der Hammer. Aber es ist nicht so, dass man alles serviert bekommt, ohne selbst aktiv zu sein. Die Abfahrt geht ordentlich auf Arme, Schultern, Hände und Nacken. Du bist die ganze Zeit im Achtsamkeitsmodus und checkst unterbewusst alles ab: Bremsen (fühlt es sich okay an? Geräusche?), Räder (läuft alles rund?), Wetter (tröpfelt’s?), Verkehr (vorn, hinten, unten).

Die Kehren sind brutal eng – 170° bis 180° – und weil’s einfach fetzt, fährt man da gern mit Speed rein. Dann beginnt das Spiel: den Punkt zwischen unkontrollierter Fliehkraft und dem Kippmoment nach innen balancieren, dabei sicher bleiben im Verkehrsstrom. Und dann gibt es noch die PKWs, die sehr vorsichtig fahren. Ohne das negativ zu bewerten: das erinnert mich an Sommerrodelbahnen. Du wartest oben extra lange, damit die Kinder oder ängstlichen Fahrer genug Vorsprung haben – und dann peitscht du los. Im Geschwindigkeitsrausch stehst du plötzlich doch wieder direkt hinter ihnen und riechst nur noch Bremsbelag. Auf der Straße ist es immerhin leichter – überholen geht, aber bitte achtsam und so, dass die anderen merken, was du vorhast.

Es geht abwärts in den westlichen Vinschgau. Ich fliege gefühlt durch zwei Orte, in Prad wird Wasser aufgefüllt. Hunger hätte ich auch, aber die Supermärkte machen hier Mittagspause – also halte ich mich an meinen Nüssen fest. Natürlich an den Snack-Nüssen.

Faszinierend, wie sich mit dem Übergang nach Italien/Südtirol Klima und Vegetation ändern. Auf einmal schwül-warm. Unten im Tal möchte ich am liebsten im Hautkostüm fahren – aber Henriette streikt: „So fahr ich nicht mit dir.“

Beim Gedanken an Oberkörperfreiheit fällt mir noch der Montag im Inntal ein: Da saß ein Radler mit sehr dunkler Hautfarbe auf einer Bank, enges hellbeiges Trikot. Je näher ich kam, desto befremdlicher sah es aus: zwei dunkle Kreise in Brustwarzenhöhe. Ich dachte: Krass, was für ein Stoff – keine Nähte, nichts. Bis mir dämmerte: das war kein Stoff. Er sollte öfter mit nacktem Oberkörper Sonne tanken.

Das Vinschgau ist herrlich: die Etsch fließt durchs Tal, überall frei zugängliche Apfelplantagen – lecker, aber auch eine Gratwanderung für den Stuhlgang. Neben Bergen und Äpfeln: eine Fülle von Burgen und Schlössern. In der Gegend von Laas sieht man den berühmten Laaser Marmor, und generell wirkt alles hier finanziell sehr potent: Top-Rad-Schnellstraßen, gepflegte Häuser, moderne Architektur, die elegant mit der traditionellen zusammenspielt. Italien eben – Sinn und Gespür für das Schöne.

In der Dämmerung erreichen wir die mondäne K.-und-K.-Kur- und Badestadt Meran. Henriette will nicht wirklich durch die Stadt mit ihren prächtigen Kurhäusern, Promenaden, Villen und Parks, aber ich will wenigstens mal reinschnuppern. Beim Durchschlendern riecht man vor allem die Parfums der Leute mit ihren im Golfplatz-Knotenlook über die Schultern geworfenen Pullovern und Longshirts. Und ich stelle mir den appetitlichen Duft in den Läden vor, deren Schaufenster übervoll sind mit Südtiroler Schinken.

In der Stadt liegt eine entspannte Abendstimmung. An einigen Ecken hört man jazzige Livemusik, die Menschen flanieren und lassen den Tag ausklingen. Ich, der wahrscheinlich mal wieder etwas intensiver duftet, schlawenzle auf die Außenterrasse eines Restaurants und bestelle mir einen großen Salat und eine Pizza. Der kleine Terrassentisch im Restaurant fordert bei der Menge und dem, was ich alles darauf ausgebreitet habe, ein Höchstmaß an Konzentration.

Schon ziemlich müde, mache ich mich danach auf die Suche nach einem halbwegs geeigneten Schlafplatz. Ich fahre die Passer hoch, die in Meran in die Etsch mündet. Auf Google Maps hatte ich eine Flussinsel entdeckt, die ich nun ansteuere. Der Platz ist nicht ganz meins – Menschen haben sich dort kleine Robinson-Crusoe-Nischen eingerichtet: mit Feuerstellen, geflochtenem Gehölz und Naturmäuerchen. Aber da ich durchs Wasser laufen musste, um überhaupt dorthin zu gelangen, rechne ich nicht mit einem Massenauflauf wie auf einer Loveparade in der Nacht – und erhoffe mir einen halbwegs menschenfreien Morgen.

In der Dunkelheit sehe ich die vielen Lichter der Häuser, die an den Berghängen kleben. Links und rechts rauscht die Passer ziemlich stark. Aber nach diesem erlebnisreichen, fast schon surrealen Tag weiß ich: Das Schlafen wird heute super funktionieren.